こんにちはぶっちゃけエージェントの鈴木です。

復活投稿第二弾は、リモートワーク・時短フレックスのここ数年のトレンドと、そこに合わせたキャリア形成について、語っていきたいと思います。

※今回はIT企業をターゲットにお伝えしていくため、ご了承ください。

「なんか最近リモートワークの案件が受注できなくなった」

「リモートワークの案件受注したいんだけど、今ってどんなかんじ?」

「将来リモートワークライフを送っていくためには、どうしたらいい?」

そんな思いを抱えている方は、是非ご一読ください!

目次

- 1. 2020年以降のリモートワークの大きな潮流について

- 1-1. 2020年〜2021年3月:リモート急加速期

- 1-2. 2021年4月〜2023年3月:リモート全盛期

- 1-3. 2023年4月〜現在:出社ムーブメントの再興

- 1-4. 2024年以降:今後の展望

- 2. リモートワークに強い「企業」の特徴

- 2-1. 「会社の規模」 × 「クライアントワークor自社」

- 2-2. リモートワークに強い企業は、どんな技術スタック?

- 2-3. リモートワークレベルと、フレックスには相関がある

- 2-4. "リモフレベル"マトリクスを作ってみた

- 3. 理想のリモートライフを手に入れるために

- 3-1. 自分の今のポジションの把握

- 3-2. 目指すのが可能なポジションの確認

- 3-3. ポジション移行する手段

- 3-4. まとめ

1. 2020年以降のリモートワークの大きな潮流について

まず、2020年〜現在まで、リモートワーク状況はどう変化しているのか、3つのフェーズに区切って説明していきます。

1-1. 2020年〜2021年3月:リモート急加速期

コロナ禍からIT業界にかかわらず、全業界で一気にリモートワークが広まっていったのがこの時期です。IT業界も例に漏れず、リモートワーク化が進みインフラ関連の業務等どうしても出社が必要な仕事以外は、ほとんどがフルリモートとなりました。

ただ、同時に各企業が世の中の情勢を鑑みて、採用に対し非常に消極的になった時期でもあり、フリーランスエンジニアや、SES企業に所属するエンジニアは仕事が見つからず、溢れてしまう状況でもありました。(正社員エンジニアの仕事は守られました。こういうときに正社員であることの安定性が感じられますね)

結果、フリーランスエンジニアや、SES企業に所属するエンジニアは大きく金額を下げる等、不本意な条件で契約を行う事態が相次ぎました。

1-2. 2021年4月〜2023年3月:リモート全盛期

2021年〜2023年のこの時期は、フリーランス・SESエンジニアにとっては一番良い時期ではななかったでしょうか。

なぜならフルリモートが常態化しつつも、コロナ前の状態とまではいきませんが、案件数が回復したからです。

リモートワーク産業や、EC、宅配事業等、この情勢で盛り上がったIT領域もあり、「金額や業務内容はコロナ前の条件」かつ、「フルリモート」で仕事を受注できるようなエンジニアがどんどんと増えていきました。

中には、地方に戻りUターンに成功したフリーランスエンジニアや、フルテレワークが実現できたことにより、パラレルワーク(2つのしごとを同時に請ける)を行うエンジニアも増え、エンジニアのQOLは間違いなく上がったかと思います。

1-3. 2023年4月〜現在:出社ムーブメントの再興

その後変化が生じたのは、2023年5月。新型コロナウイルス感染症は2類相当から、5類感染症となりました。

これにより、感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなり、リモートの必須性がなくなりました。それに伴い、出社を推奨したいけれど、国の方針を鑑みて仕方なくリモートを受け入れていた企業が、軒並み出社勤務を社員ならびに外注業者であるフリーランスにも要請するようになりました。

結果、フルリモートの案件はどんどんと減っていき、週1出社・週半分出社の案件比率が増えていき、加えて業務委託案件がダウントレンドに差し掛かっていることも相まって(参照記事のリンクを貼っておきます)、リモート希望のエンジニアは苦境に立たされる結果となってしまいました。

1-4. 2024年以降:今後の展望

そして、2024年以降どのようにリモート市場は変化していくのでしょうか?

私の見解では、「正社員市場」と、「業務委託市場」で異なった変化を遂げていくと考えています。なぜ異なるかというと、需給のバランスがそれぞれ異なっているからです。

まず、正社員市場については、企業側のニーズが強く、求職者側の立場が強い傾向となります。そうなると、企業側はあの手この手を使って、なんとか正社員の獲得に動いていかざるを得なくなるため、リモートワークを取り入れることで、採用競合性を高める動きを取ることが予想されます。

そのため、現時点では正社員の方が出社トレンドは強くあるものの、少しずつリモートトレンドが強まると私は考えております。

一方業務委託市場については、先にも話した通り、案件のダウントレンド傾向があるため、どちらかというと企業側が優位の立場にあります。(もちろんポジションには依存しますが)

そのため、企業側が出社を要請しても、フリーランス等の業務委託人材は獲得しやすい状況となるので、結果継続的に出社トレンドは強くなっていくと考えられます。

両軸でこの傾向が発生する結果、正社員とフリーランスの働き方の自由度の差分が埋まっていくのではないでしょうか。

2. リモートワークに強い「企業」の特徴

全体の市況感としては、今まで記載したような環境ですが、その企業の属性によりリモートワーク傾向には当然偏りが出てきます。

果たして、リモートワーク傾向が強い企業はどういった特色を持っているのか見ていきましょう。

2-1. 「会社の規模」 × 「クライアントワークor自社」

大きな軸としては2つあります。

1つ目は、想像に固くないところですが、会社の規模が小さい方が、リモートワーク傾向が強いです。具体的には立ち上げてまだ間もないベンチャー企業や、歴は長くても10~15名程度の規模で運営している受託会社等は、柔軟性が高く、中には地方や海外からの就業も良しとしている企業もあります。

裏を返すと、元請けSIerや、二次請けSIer、事業会社の中でも規模感が大きな企業は出社傾向が強いです。おそらくではありますが、ステークホルダーも多くなり、新卒等まだレベルの高くないメンバーも在籍している状況で、出社の方が都合が良い要素があると考えられます。

2つ目は、会社規模の大小よりはその影響度合いは小さいですが、クライアントワークを行っている企業より、自社でサービスを運営している事業会社の方が、リモートワークをしやすい傾向があります。

クライアントワークを行う場合、どうしてもクライアントの都合に合わせて、動く必要があり、クライアントが出社を要請する場合はそれに従わざるを得ません。一方事業会社は、あくまでも自社の都合のみで働く環境を決定できるため、リモートワークを選択しやすいというわけです。

通して、ステークホルダーの多寡が、リモートワーク傾向と相関している、と言えるかもしれませんね。

2-2. リモートワークに強い企業は、どんな技術スタック?

前項を踏まえ、具体的にリモートワークに強い企業が、どんな技術スタックを取り入れているのか考察してみましょう。(ここと近しい技術スタックを身に着けていれば、リモートワークで働ける可能性が高いということですね。)

まずは、前項の話をまとめると、「会社規模が小さい事業会社(スタートアップ)」一番狙い目、ということになります。こうした企業は技術のトレンドを取り入れている傾向が強いため、流行っている技術を抑えていくことが肝心となります。(最先端過ぎると、まだ使用している企業が少なすぎるといったことも生じるため注意が必要です)

ちなみに弊社の観測範囲内ではありますが、現在のトレンドは下記となります。

バックエンド:Go、Typescript(node.js)、Ruby on Rails

フロントエンド:Typescript(Next.js)

Ruby on Railsは、エンジニア界隈では落ち目だ、という意見もありますが、一時期のRubyブームで大きくスタートアップ市場のシェアを伸ばしたことが功を奏し、トレンドは未だに強い、というのが実情です。

また、次点で「受託・SIerではあるけれども、新規開発の小規模なチーム」も、リモートワークを取りやすい傾向があり、小規模スタートアップと同様に新しい技術トレンドを取り入れている傾向があり、結論「市場に一定普及しているかつ、技術トレンドの前線を走っている開発言語」を抑えていくことが良いと言えます。

2-3. リモートワークレベルと、フレックスには相関がある

蛇足にはなりますが、リモートワーク傾向は、フレックス傾向とも相関があります。結局「リモートワーク傾向が強い企業=柔軟性が高い企業」のため、フレックス傾向とも相関があるわけです。

更にいうと、フレックス制度導入の方が、企業側の管理コストやメンバーに求められるハードルも高くなる傾向が強いため、優秀なメンバーが揃っている/求めている場合が多いです。そのため、先程お話した「市場に一定普及しているかつ、技術トレンドの前線を走っている開発言語」に加え、「優秀なメンバーと難易度の高い開発を行った経験」も求められるので、仕事の獲得難易度は高くなります。

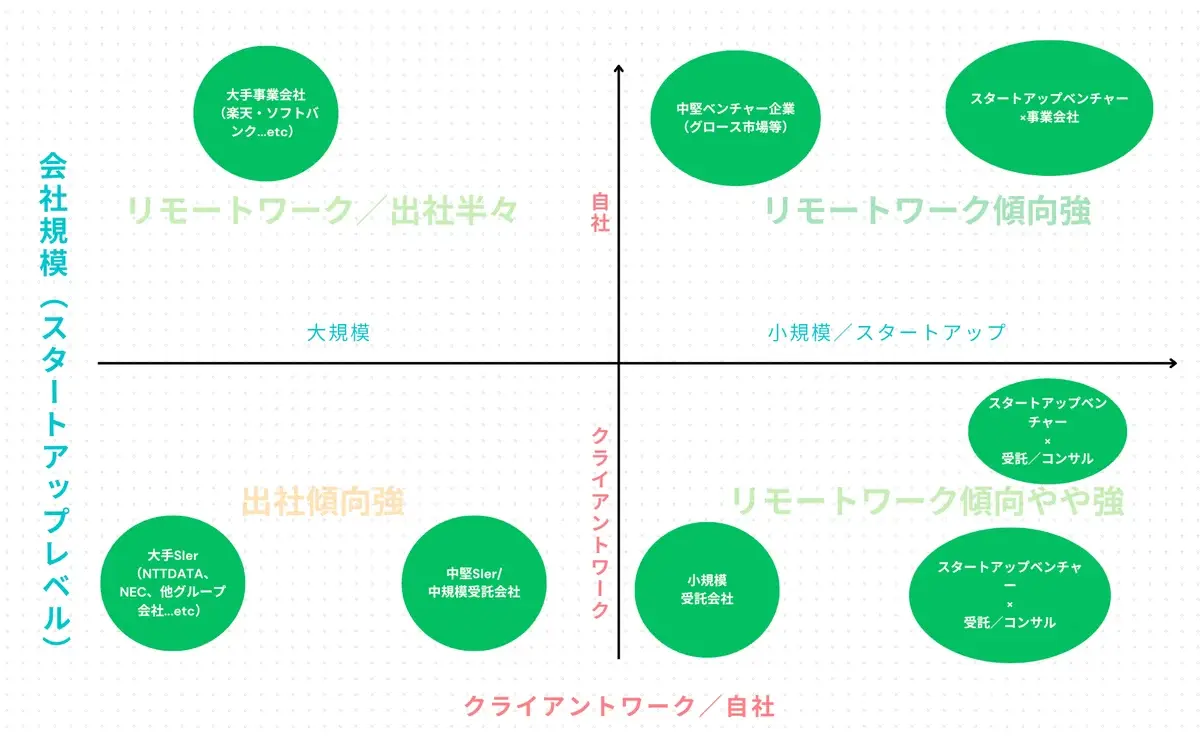

2-4. "リモフレベル"マトリクスを作ってみた

図としてまとめると、こんなかんじでしょうか

具体的な会社のイメージも、加えてみました。前述の通り、リモートワークとフレックス勤務には相関があるため、右上の方にポジションニングしていくことが、今後もリモートワークをしていく上では大事だということが言えますね。

3. 理想のリモートライフを手に入れるために

最後に今までの見解を踏まえて、リモートワークを勝ち取りたいエンジニアは何をどう実行すればよいのか、考えていきましょう。

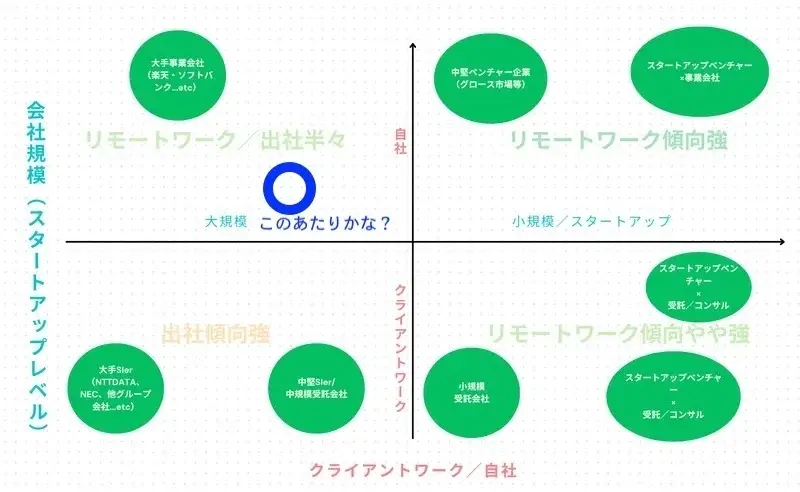

3-1. 自分の今のポジションの把握

まず、最も重要なのが自分のポジションニングをはっきりさせることです。今までの自分の経験を鑑みて、下記図のどこに自分が位置しているのかを確認してみましょう。

ちなみに確認する際のポイントは「経験年数」と「直近かどうか」です。経験年数が浅すぎても活かせませんし、経験が古すぎてもアピールには繋がらないからです。具体的には「直近5年以内の経験の中で、最も年数の長い経験」が自分のポジションニングの大枠を決めると言っていいでしょう。

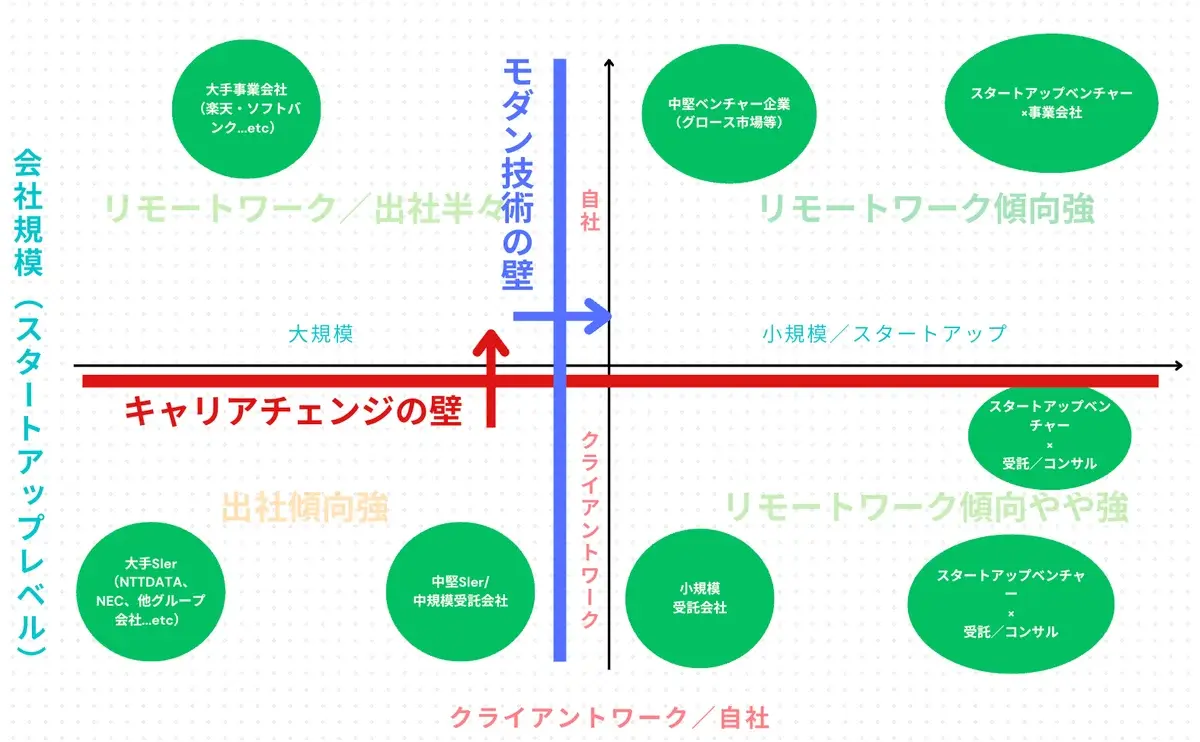

3-2. 目指すのが可能なポジションの確認

ポジショニングを確認したら、どちらの方向にポジション転向をしていく必要があるのかを確認しましょう。基本的には右上を目指して自分の経験を寄せていくのですが、横軸と縦軸でそれぞれ壁があります。※画像参照

この壁を超えていかないキャリア転換であれば、難易度はそこまで高くないため、特に大きな工夫をしなくてもポジショニングを移動させることができるのですが、この壁はなかなか超えることができません。

3-3. ポジション移行する手段

ただ、この壁を超える手段として有力なのが、「ブティック系エージェントを活用したSES以外への正社員転職」を行うことです。理由としては、2点あります。

1点目は、正社員転職はポテンシャルで採用してもらいやすいためです。当然のことといえば当然なのですが、フリーランス/業務委託登用は基本即戦力を期待されているため、未経験のポジションや業務は与えてもらえない傾向が強いです。そのため、正社員転職でのポテンシャル登用を狙うわけです。

2点目は、ブティック系エージェントは採用ターゲットを適切に定めて、オファー確度を最大化してくれるからです。(ここでいうブティック系エージェントとは、中小規模で運営していてきめ細かい対応が期待できるエージェントを指しています。)

通常の媒体で採用活動を行うのも良いのですが、ポジション転向を狙う場合、当然のことながら、採用ハードルは高くなります。かつ、マッチする企業は絞られてくるため、「適切な企業」に合わせた「適切な戦略」を練って、求職活動に望む必要があります。例えば、書類選考を通過させるための経歴書や、面談・面接でアピールするべきポイント等、ブティック系エージェントは各企業の情報を多く保有しています。ここを最大限活用していくことがミソとなるわけです。

3-4. まとめ

いかがでしたでしょうか?世の中のトレンドと、ご自身が目指すべき方針を考える一助となれたのなら、幸いです。

もし、

「リモートワークについて、より詳しいアドバイスを直接もらいたい!」

「この記事について、質問したいこと・意見がある!」

「シンプルにキャリアの壁打ちをしたい!」

そのような方がいらっしゃいましたら、ぜひ私までDMいただくか、弊社サービスにご登録ください!

記事を書いた人

取締役

鈴木昂志

ROSCA株式会社。取締役。 エンジニア専門でキャリアアドバイザーやってます。 エンジニアキャリア/組織論/その他自己啓発系の発信をしていきたいと思います。 Twitterもやってるので、よろしければフォローお願いします! https://twitter.com/ca_tkc